数寄の間

* この部屋では、模型制作初心者・三木が自分の作例等を紹介します。

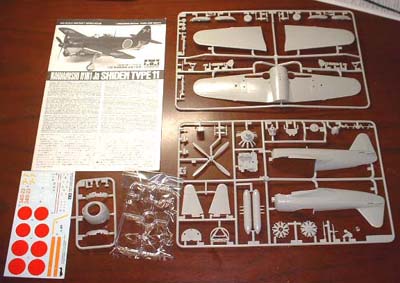

第12回 「川西 紫電11型甲」を作る。

タミヤ「紫電11型甲1/48」を、ほぼ1年がかりで制作しました。

下駄ばきの水上戦闘機から遺伝した中翼配置・20mm機銃のガンポッドなど、日本機一般の

スマートなイメージとはかけ離れたゴツさが魅力です。紫電改もカッコいいですが紫電も喰わず

嫌いしないで(ハセガワの新製品も出ます。)コレクションに加えてみてはいかがでしょうか?

1.リベットの表現

ゴツく、ということでリベット表現とスジ彫り強調に労力の半分をかける勢いで作業開始。

リベットは「世界の傑作機」所載の図面を参考に、鉛筆でライン取り、水性ペンで位置決め、

ケガキ針で穴あけ、サンドペーパーで表面ならし、かための歯ブラシで水洗いしてヤスリくず

除去、とけっこう手間のかかる作業ですね。

主翼のリベット打ちと動翼の彫り直しが終わったところ。

若干リベットラインが曲がってますが、濃い色で塗ってしまうと余り気になりません。

2.コックピットの制作など

ファインモールドのエッチングシートベルトを使用した以外はストレートに組んでいます。

C57 青竹色をナマで使うとどぎついので、コックピット色など数色を混ぜて「青畳色」に

近い色合い(写真参照)に変えて基本塗装で吹きます。それからレバーの類を筆で塗りわけ、

計器盤はC92 半つや消しブラックを吹いてからC8 シルバ−でドライブラシ。細部も赤・白2色

程度で塗り分けておきます。

誉エンジンはあっさり仕上げ。奥まった部分にはエナメルの黒でスミ入れをしています。

3.機体の塗装

前述の自家製1回限定コックピット色で機体の後部風防内側も併せて吹き、風防はマスキング

テープで枠部分を残してマスクします。風防は完成時に「開」状態としたいので、可動部分の中央

パーツは木工用ボンドでごく軽く留めてあるだけです。

エンジンはティッシュペーパーを詰めたりするのが一般的ですが、テープを巻くだけの

簡略マスクで処理しました。廻り込みなどの被害もなく、意外と有効。

接合部分の段差と隙間をパテで埋め、整形しておきます。

国籍標識・識別帯を先に塗ります。

日の丸はC68 モンザレッド+C114 RML23 レッドの混色、黄帯はC113 RML04 イエロ−に

オレンジ系の隠し味を加えて吹いています。

日の丸のカッティング、苦戦の跡。

幅広のテープが無いので2枚重ねで面積を確保し、コンパスにデザインナイフを取り付けた

代用サークルカッターでテープを丸く切り抜いています。

白フチ用の白色(真っ白ではなく、C35 明灰白色にC62 つや消しホワイトを加えた激薄ライトグレー)を

吹いた後で1度テープを剥がし(別にそのままでも良いですが塗料浸透などのトラブルを確認したい)、

今度は機体色を吹くために白フチ分の直径があるテープでマスクします。

貼り終わった状態。中心が判然しないので、透けて見える赤丸を目安に、偏りが出ないよう慎重に

位置決めをする必要があります・・・上手く処理する知恵、ありませんか?

下地としてC8 シルバ−で全面銀塗装します。機体下面は明灰白色塗装が標準ですが、紫電の

場合は無塗装の機体が多かったようで、そちらに倣いました。ただし、増槽は戦局悪化による

現場の混乱を象徴的に表現できるよう、敢えてミスマッチの明灰白色塗装が施された製品が取り

付けてあります(完成写真では違いが分かりにくいと思いますが)。

下面を紙とテープでマスクし、日本機のキモ・機体上面塗装に入ります。

「濃緑色(川西系)」などというズバリ色が無いので(あってもまんまでは使わないです)、手持ちの緑色塗料を

ズラリと並べてフィーリングで調色。ベースはC130 濃緑色(川崎系)としつつ、全体を同じ色にするのではなく、

色調を変化させつつムラムラに吹き重ねていきます。茶・黄・白・黒など企業秘密(笑)の隠し味も加えて

作っていますので、色合いはまず再現不可能・・・。

台所用の汚れ落としに使う研磨スポンジ(ドイツ生まれ。ドイツの科学力は・・・!)で下地の銀を出しつつ、

銀のドライブラシも併用して塗料の剥がれ、退色の雰囲気を作ります。さらにエナメルの黒と茶を混ぜた

濁り色でスミ入れとウォッシングをして使い込まれた感じを同時進行でやっているので作業は混沌。

明度がひたすら落ちていきます。

エンジン排気や機銃の硝煙による機体の汚れもややオーバー気味に付けてみました。

ハンドピースの噴射を排気に見立てて一方向に吹いていますが、いかがなものでしょう。

デカールを貼り、全体に半ツヤのトップコートを吹いて完成です。

4.完成写真

この写真で主翼付け根の捻じれ具合が分かりますか?

エンジンは正面からでもこのくらいしか見えません。

ちなみに、ペラの黄帯も塗装です。

風防は「開」状態で固定しました。

箱画を意識した角度で撮ってみました。武装の20ミリ機銃ですが、ポッドの銃身はキットのまま、主翼の

方はファインモールドの真鍮製銃身に換えてあります。プラ銃身の方もピンバイスで銃口を開口する追加

工作を施してあるものの、近くで見るとその差は歴然。アフターパーツは高価であっても、それに見合った

精密感をプラスできるので使いどころを工夫したいですね。

以上、第12回 「川西 紫電11型甲」を作る でした。

御意見、感想など掲示板に書き込んでいただければ幸いです。