��P�U��@�u�`�����X�E�{�[�g�e�S�t�|�P�@�R���Z�A�v�����B

�^�~���P�^�V�Q�̂e�S�t�|�P�@�R���Z�A�ł��B�p�[�c�͂���{�N���A�[�P���B

�������E�E�E�o���G�[�V�����W�J�̊W�ŁA�s�v���i�����\����܂��B

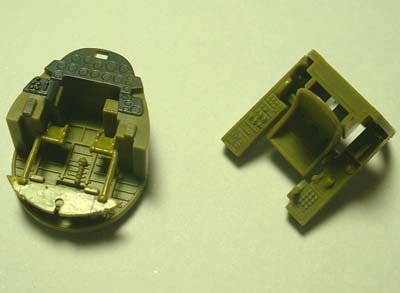

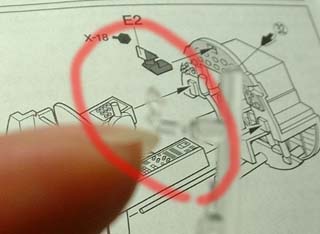

�P�D�R�b�N�s�b�g����

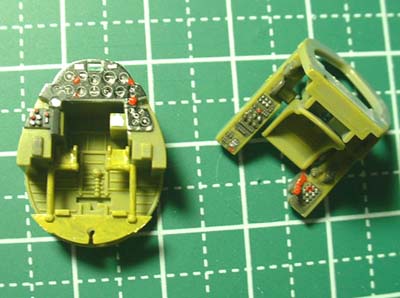

�V�[�g�ƃR���\�[���W�B�@����łR�p�[�c�B�ʔ����p�[�c����ɂȂ��Ă܂��B

�V�[�g�̓t�@�C�����[���h�̃G�b�`���O��t����\��B

�@

��r���[�ɂ̈ꕔ�B

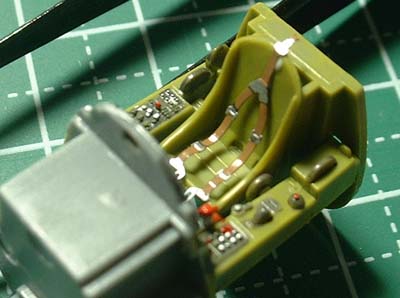

�g�ނƃQ�[�g���������Ȃ��Ȃ�Ƃ���Ȃ̂ŁA�ڒ��Ɋ����Ȃ��悤�A�i�C�t�ł����Ƃ��炤���x�ōς܂��܂����E�E�E

�C���Ǝ蔲���̓o�����X���厖�i�j�B�@�Q�p�[�c�Łu�r�t�H�[�E�A�t�^�[�v�Ƃ��Č��Ă��������B

�@

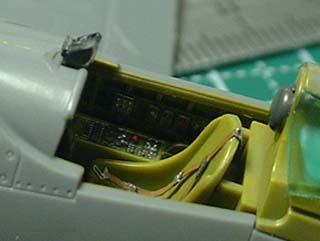

�@�̓����h���Ƃ��āA �b�Q�V�i�@�̓����F�j�𐁂��Ă݂܂����B�@ �Â߂̉��ΐF�ł��B

�G���W���J�E���̓����܂ł��̐F�Ƃ����̂́A�ǂ������������Ȃ��ȁi��j

�@

�v��ՂƃV�[�g�A�e�h���Ԃł�

�v��Ղ͂b�P�P�U�i�q�k�l�U�U�@�u���b�N�O���[�j�œ����h�~�Ƃ��ēh��܂����B���̑��͋@�̓����F�̂܂܁B

�@

�R���\�[����h�蕪���A�v��̃f�J�[����\������Ԃł�

�R���\�[������{�F�͂b�P�P�U�B���������Ȃ���{�^���E���o�[�ނ����E���E�ԁE��œh�����Ĉ������ĂĂ��܂��B

�f�J�[���͔����Q�F����Ȃ̂ŁA�\�������ƂŐԂȂǂ𑫂��Ă��܂��B���Ɠ\�葹�Ȃ��������͂�������M�Ń��^�b�`�B

�n���ɉ��h��A�d����ǂ��ėǂ������I

�����̂��Ƃ��E�\��������Ȃ̂Ŏ������͂���܂���i�j�B

���c�������t���A��̗��p�[�c��ڒ�������Ԃł�

�@

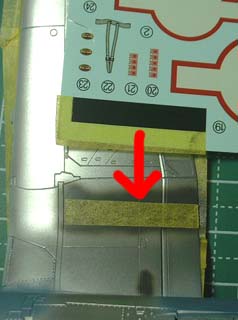

�t�@�C�����[���h�̕ČR�@�p�V�[�g�x���g��ڒ��B

�ČR�͗��C�R�Ƃ����ʂ̃x���g�Ȃ�ł��ˁB�R���╺�������ʂ����A���Y�E�⋋�������I�I

�G�b�`���O�̓��C�^�[�ŏĂ��Ȃ܂��Ă���G�b�`���O�n�T�~�Ő�o���A�x���g�{�̂��b�P�X�i�T���f�B�u���E���j�A

������K�C�A�J���[�̃u���C�g�V���o�[�œh�蕪���܂����B�ڒ��܂͋����ƃv����t����̂Ŗ؍H�p�{���h���g�p���A�_�Â����܂����B

���̎ʐ^���ƃx���g������Ȃ��畂���Ă��܂��Ă��܂����A�ł܂��Ă���s���Z�b�g�ʼn����t���č��Ȃ̃A�[���ɂȂ��܂��܂��B�@

�@

�Q�D���̊W�̍H��

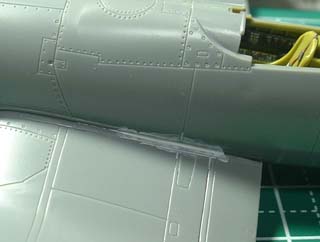

�v���b�g���z�C�b�g�j�[�E�_�u�����X�v�G���W����g�ݗ��Ă��Ƃ���B

�����ނˁA�C���X�g�̐F�w��ɋ߂��F�����i�^�~���A�N�����ł͂Ȃ��A�l���D�J���[�ƃK�C�A�J���[�g�p�̂��߁j�ŕM�h�肵�Ă��܂��B

�J�E�����s�b�^���d�Ȃ�̂ŁA�v���O�R�[�h�lj���p�C�s���O�Ȃǂ͂���Ă��܂���E�E�E�f�g�݂ł��B

�@

�J��Ԃ̃J�E���t���b�v��ڒ�������ԁB

�L�b�g�ɍŏ�����J�Q��ނ̃J�E���t���b�v�����Ă���̂̓O�[�^�����f���[�ɂƂ��ėL��T�[�r�X�i�j�B

�������ƂȂ��u�J�v��I�т܂����B���̒i�K�ŁA�^�~���G�i�����̃t���b�g�u���b�N����߂��ăG���W���ɃX�~��������܂����B

�ʐ^�̓V�����_�[�̍a���ƃX�~������ʂ�����ɂ����ł����A�N�����N�P�[�X�O�ʂ̃{���g����Ȃǂ͉A�e����������Ă��܂��B

�@

�G���W���̂ɐڒ��B���́A�嗃�͓��ɖʓ|�ƂȂ�ӏ����Ȃ��A�l�X�Əo���オ��܂����B

�͌^�ɏl�X���ĕςȕ\���ł����E�E�E�B��嗃�Ɠ��̂ɃX�L�}���o�����̂ŁA����߂�H��͉��߂ďЉ�܂��B

�R���Z�A������L�T

����̓p�[�c�̌��Ԗ��߂��e�[�}�ł��B

���������Ԗ��߂Ɉ��p���郉�b�J�[�p�e�B

�n�܂ŊȒP�ɗn���p�e�ɂ��邱�Ƃ��ł��A�ʼn��������̂Ō��d���p�e�ȂǐV���i�Ɗr�ׂĂ���ƌ����̓C�C�Ǝv���Ă��܂��B

���̃p�e���ʂ̂Q�`�R�{�̃��b�J�[�V���i�[�ŗn���ăg���g���ɂ��Ă���g���܂��B

�@

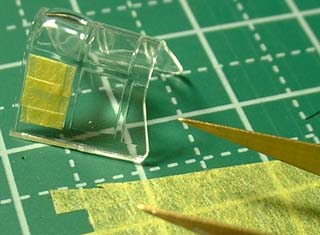

�ܗk�}�̐�ɗn���p�e��t���A�ъnj��ۂŌ��ԂɐZ�������܂��B�i�ʐ^���������j

���̎��_�ł͑����͂ݏo���Ă������B�ł炸�ʼn���҂��܂��B

�@

���������炢�ɂȂ�����A�n�܂�Z�����Ȗ_�ŁA�]���ȃp�e���ӂ����܂��B

�H���p�̖Ȗ_���s�̂���Ă��܂����A��ʗp�̖Ȃ��w�Ōy���ق����Ă���܂�ŁA�}�C�i�X�h���C�o�[�̂悤�Ȍ`��ɂ����

�������Ԃɂ���Ȃ��t�B�b�g���܂��B�܂��A�a�Ɏc���Ă��܂������̂́A�P�K�L�j�Ȃǂł��炦�Ό��ɖ߂�܂��B

�@

���h�K���X�Ƀe�[�v��\��n�߂��Ƃ���ł��B

�w�i�̃J�b�e�B���O�}�b�g�͎����̃}�X�ڂ��P�Z���`�p�A�j�����T�~���p�B�ׂ�����Ƃ�����Ă܂��B

�@

�\��I���B�ݒ�̓s����A�����āu�o�[�h�P�[�W�v�ƒʏ̂���鑋�g�̑����������Y�^��I��őg��ł��܂����A

�P�~���`�Q�~���p�ɍ��}�X�L���O�e�[�v���s���Z�b�g�ł܂�ŁA���g�ɉ����ē\�荞��ł����Ƃ����W���̗͂v��H���ł��B

�s�p�����́A����ɏ������p�x�ɐ����e�[�v���Q���d�˂āA�K�v�Ȋp�x���o���Ă��܂��B

�@

�}�X�L���O�]����h�z���Ă���Ƃ���B�z���g�͉E��ł��܂����A�B�e�̓s���㍶�Ŏ����Ă܂��B

�����Z�ʐ^�ł��i��j

�}�X�L���O�]���ɐ������łP�������āA�L�т��ǂ��Ȃ�悤�Ɍy����߂��Ă���ܗk�}�ŃN���A�p�[�c�ɓh����Ă����܂��B

�h�蕪���̋��ڕt�߁i������n�W�����̕����j�͐^�ォ��ł͂Ȃ��A�e����]�����ăW���W�������Ă��������ŁB

�@

�h�z�I����Ԃł��B�����Ɣ������ɂȂ�̂œh��Ă邩�S�z�ɂȂ����肵�܂����A�������k�̓[���ɋ߂�

�i�قƂ�lje���������Ȃ����x�j�̂ŁA�h��������ɖڎ��ł��Ă���n�j�ł��B

����~�X�������Ă��G�A�u���V�̓h���ł�����J�o�[���e�Ղł��B

�@

�K���T�C�g�i�ˌ��Ə���j�̂P�^�V�Q�I�Č����@�B

�^�~���̃R���Z�A�ɂ̓N���A�p�[�c��̂̃K���T�C�g�i�ԉ~���A�w��ɂ��镔�i�B�j���t���Ă��܂��B

��{�A�{�̂����E�K���X�h���Ŏd�グ�����炵���Ȃ��ł����E�E�E

��T�̏ꍇ�A�^�[�Q�b�g�X�R�[�v���Č����Ă���N���A�p�[�c���������āA�����˂Ă��܂��܂��B

�@

�@

�@

��X�P�[���ł���A���������v���≖�r�ɒu�������Ă���Ȃ�ɁE�E�E�ʼn�������i�����ɂ��R���}���~���̐��E�Ȃ̂Łj

���̂ł��A�P�^�V�Q�X�P�[�����Ɠ������@�ł͂��Â炢�̂ŁA���ȗ��̍H������Љ�B

�@�{�̂́A�I�[�\�h�b�N�X�ɍ��i�����̓X�P�[���G�t�F�N�g���l�����āA���x�̍����b�P�Q�T�@�J�E�����O�F���g�p�j���ʂ�܂��B

�A�^�[�Q�b�g�X�R�[�v�̎x���˂��Č����邽�߁A�K���X�����̓����Ȏl�p�����A�e�̂Q�ʂ������h�肵�A��O�Ɖ��͓����Ȃ܂܂ɂ��܂��B

�@

���̏�ԂŃR�b�N�s�b�g�ɑg�ݍ��ނƁA���������̋��܂̊W�Łi�H�j���݂̂���x���˂��ۂ������܂��B

�L���m�s�[�z���Ȃ�Ώ\���ӏ܂Ɋ�����Ǝv���܂��B

�@

�R���Z�A�̎��@�������茳�ɖR�����̂ŁA�͌^���̍��Ȃ��Q�l�ɁB

����̓}�X�^�[���f���[�YVol.19�ɂ������A�g�����y�b�^�[�̂P�^�R�Q�R���Z�A�B

����Ȃ̌��Ȃ���O�̏������݂̏Ə�������܂����I

�@

�@ �@

�@

�h���̏I������K���T�C�g��g�ݍ���ŁA�L���m�s�[�����̃A���`�O���A�i�h῁j�h����h��Ƃ���B

�ʑ��M�ŃJ�E�����O�F��h���Ă܂��B�K���T�C�g�Ɠ����F�B

���f���[�̒��ɂ́A�����������ʐς̃g�R�����G�A�u���V����l�����܂����A���іڂ��c��Ȃ��悤

�^�e�^�e���R���R�ɓh��Ί�{�I�ɖ����ł��ˁB���Ƃ͓h���̓K���ȔZ�x�B

������̃A���e�i�́A�Ђ�����Ԃ������Ȃǂɗ͂��|�����ĊȒP�ɐ܂�Ă��܂��̂ŁA�^�~���Z�����g�Ōł߂Ă���

�}�X�L���O�e�[�v�ŗ{�����Ă��܂����B�@���Ȃ݂ɂQ��܂��Ă܂�

�R�D�{�̂̍H�삻�̂Q

�܂��r����̍H��Љ�B���ׂĕM�h��ł�

�@

�@

�ԗւƎ�r�̓h���ł�

�^�C���S�������@�b�P�P�U�E�q�k�l�U�U�u���b�N�O���[

���z�C�[�������@�b�W�@�V���o�[�i�G�i�����̃t���b�g�u���b�N�ŃX�~����j

��r�@�b�T�U�@�����n���D�ΐF�i�C���X�g�ɂ͔��h��̎w��������܂����A�����ăO���[�n�ɐU���Ă݂܂����j

���ւ̓h���ł�

���Ȃ݂ɕČR�̐��C���r���ɂ��A�͏�퓬�@���ڂ���ׂ��q���͂����ł��Ȃ��Ƃ����ݒ�Ȃ̂ŁE�E�E

�s�v�ƂȂ������̓t�b�N�͐����Ă����܂��B

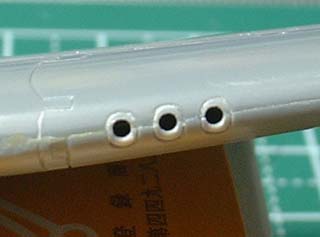

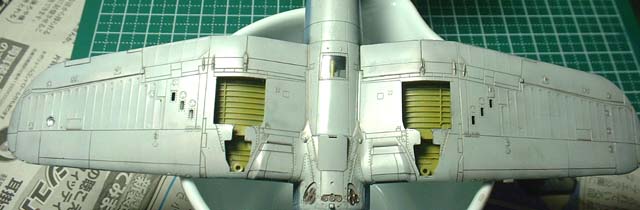

�r����̑g�ݗ��āA�قڊ����������

���Ǝ�r�̃J�o�[�̕\�����@�̉��ʐF�œh��n�j�ł��B

�嗃�p�[�c�̏㉺��\�荇�킹���Ƃ��̗l�q�B

�O�`�̓s�b�^���ł������A�@�e�����㉺�ł���Č��ꂵ���Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@

�@�e���̌a�́A���悻�O�D�W�~���B�s���o�C�X�ł������Đ^�~�ɋ߂Â��邱�Ƃɂ��܂������A

�O�D�W�~���̃h�����ł͐n���v�����Ȃ��̂ŁA�ЂƂ܂��傫���P�D�O�~���̃h�����ōēx�J�����`�B

�@

���`�̌��ʁA���ۂ��Ȃ����e���B

�a�͂P�D�Q�{���傢�Ɋg�������̂ŁA�P�Q�D�V�~���@�e����P�T�`�U�~�����̏e���A���������ƂQ�O�~���N���X��ς�ł�悤�ɁE�E�E�����Ƃ��Ȃ��i�Łj

�R���Z�A������L�P�X

�v���y���̎d�グ�ƃf�J�[���R���v���[�g��Ԃ��Љ�܂��B

�@

�@

�ʐ^���F�v���y���̓h�肪�I������Ƃ���B

�قǂ悭�h�蕪�����E�����[���h����Ă�̂ŁA�M�ʼn��F�iC113 �q�l�k�O�S �C�G���|�j���[���\�ɓh���Ă���}�X�L���O���A

���F�iC92 ��������u���b�N�j���G�A�u���V�Ő����܂��B������A�e�B�b�V���Ōy�������ēh���i�����ɐ����܂����B

�ʐ^�E�F�v���y���u���[�h�ɃG���u�����̃f�J�[����\��܂����B

�R���Ƃ������ʒu�ɓ\��̂����ł����A���������̃e�[�v�Ȃǂ��K�C�h�ɂ���Έʒu���߂��ȒP�ɂȂ�܂��B

�@

����̓}�X�L���O�f�ނ�F�X�����Ă݂܂����B

��r���[�ɂ́A�g������̔�r�̂��߃e�[�v�A�]���A�e�B�b�V�����g�p�B

�G���W�����G��e�B�b�V�����l�߂Ă���܂��B

�������n�i�j�̓R���ł��\���H

���֎��[�ɂ͔G��e�B�b�V�����l�߂āA�p�S�Ƀ}�X�L���O�]������h��B

���n�ɋ�𐁂��O�ɁA�p�[�e�B���O���C���ɂ͂ݏo���Ă���ڒ��܂��������Ă��܂��B

�f�U�C���i�C�t�Ōy���J���i�����B

�S�D�S�̂̓h��

�h�����O�i�v���y���͂��̌�h��܂����j�B

�S�̂���h�������Ƃ���B

�h���̔�����Č��̂��߁A�W�������~���ۂ��E�E�E�ƁA�ŋ߈��p�̃K�C�A�J���[�O�O�X�i�u���C�g�V���o�[�j���G�A�u���V�Ő����܂����B

�d�˓h�肪�O��Ȃ̂ŁA�O��̔̂悤�ȁA�p�l�����Ƃ̐F�ω��͂���܂���B

�@

�₪�������Ă���A�@�̉��ʐF�𐁂����Ƃ���B

�{���R���Z�A�͍͊ڋ@�Ȃ̂ŁA�嗃�̐܂肽���ݕ����i��[���j�͏�ʂƓ����F�ɂ���ׂ��Ȃ�ł����A

����@�Ƃ��Ẳ^�p��O���Ƀ��[���A�E�g�E�h�����ꂽ�@�̂Ƃ����ݒ�Ȃ̂ŁE�E�E�i��햖���̓��{�C�R�@�ɋ߂��C���[�W�j�A

�嗃���ʂ̓x�^�h��ƂȂ�܂����B�{�����C�g�O���C�̂Ƃ���A�b�P�P�V�i�q�k�l�V�U���C�g�u���[�j�ɃK�C�A�J���[�O�P�P�i�t���b�g�z���C�g�j��

�����Ė��x���グ���F�œh���Ă��܂��B

���Ǝ�r���[�ɂ̃}�X�L���O�����Ă݂���A�]���̓p�[�c�ւ̐H���t�����ǂ����ď����ɓ�V���܂����i���j�B

�������ʐF�ɏ����t���āA���n�̋₪�o�Ă��܂��A�M�Ń��^�b�`���Ă��܂��E�E�E

���[�ɔ��́A�}�X�L���O�e�[�v�ɕ��ׂē\��t���A���ʐF����C�ɐ����t���Ďd�グ�܂����B

�`�����Ă���̂ŁA�p�[�c�̔ԍ������Ď��ɏ����ĊԈႦ�Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��B

���ʐF���c���}�X�L���O��������ԁB

���E�Ƀ{�P�����~�����̂ŁA�^���̎��ł������ėւ����̗��ʃe�[�v�ʼn��ʐF�̂Ƃ���ɓ\��t���܂��B

���ƃv���𖧒��������A���������オ���Ă���Ԃ�A�����t�����h�������ʎ��̊Ԃɉ�肱��Ń{�P���\���ɂȂ鐡�@�B

�����͊��ꂪ�K�v�Ȃ̂œ�������E�E�E

�@

�b�V�Q�@�~�f�B�A���u���[�ɂb�R�T�@�O�H�n���D���F�𑫂��Ė��x�A�b�v���ʓx�_�E���������F���r�[�J�[�ł��������Ƃ���B

���̂ɂ���Ắu�������傢�Ԃ݂��~�����v�Ƃ��A�F�X�B���������܂����A���X���F�łȂ��̂ŁA���F�̓A�b�T���ς܂��܂����B

���Ȃ݂ɕ��ʂ͂P�������炢�B���u���͂��܂���B

�@

�F�h���I���ł��B

�Z���Ƃ̓h�蕪���͌����ɂ��Ȃ��ŁA�L�߂ɐ����Č�Ő����d�˂����Ďd�グ�܂��B�h���͋ψ�ɂ����A�����ă������c���ސF�������o�B

�h�蕪����Ƀh���C�u���V��E�H�b�V���O��������ƁA����w���̋@�̂炵���Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B

�@

�i�����炭�j�X�e�b�v����~�ߕ����̓h���B�f�J�[�����t���Ă��܂����A

�����L�c�߂��ăX�P�[�����˂�̂ŁA�ÊD�F�iC116�@RLM66�u���b�N�O���[�j�𐁂��܂����B

�@

�f�J�[�����Q�[�W����ɂ��āA�}�X�L���O�e�[�v���o���܂����B�����\���Ă���l�C�r�[�𐁂��Ĕ������Ƃ������@�B

�@

�����̃}�X�L���O�����B

�t�����߂��̏������h�蕪���i�ΐF�j�́A�����肵���}�X�L���O�]����ܗk�}�ŏ悹�Ă���܂��B

�@

��ʐF�̂Q�F�ځi�b�P�S�@�l�[�r�[�u���[�ɔ��������Ė��x���グ�܂��j�������G�A�u���V���Ă���Ƃ���B

���ۂɂ͎B�e���Ȃ���n���h�s�[�X�͑���ł��Ȃ��̂Ń����Z�ʐ^�E�E�E�����������ȁA�u�C���[�W�ʐ^�v�łn�j�H

�@

�����F�Ō�t������A���e�i���h��܂��B

������݂ŕێ����A�h��c�����㉺�Ђ�����Ԃ��āA�v�[�B

�@

�h�蕪�����I������@�̂̉E���ʂł��B�@���ꂩ��}�X�L���O�����āA�d�オ����m�F����Ƃ���B

�@

�@

�h�蕪���̃��J�o�[�̎���ł��B

�@

�ʐ^���F���J�o�[�O�̗l�q�ł��B���̃}�X�L���O����肭�t�������E�ɕs���R�Ȓi�����ł��Ă��܂�����A

�����t���̔Z�W�������o�Ă��܂����肵�Ă����ԁi�~���j�B

�@

�ʐ^���F���u����̂��C�ɓ���Ȃ��̂ŁA�M�h��Ŋ��炩�ȋ��E�ɏC�����܂��B

�ʑ��M�ʼn��ʐF�̃��C�g�u���[�𔖂��悹�銴���ʼn��x���Ȃ���A�i���⃀���������Ă����܂��B

���J�o�[���I�������A�f�J�[���𖧒������邽�߂ɃN���A�[�R�[�g�i�b�P�T�T�@�X�[�p�[�N���A�[�j�𐁂��܂��B

�P�^�V�Q�̒P�����@�Ȃ�A���x�����O���߉t�łQ�{�Ɋ�߂��ĂP�������炢�̕��ʂ�����Ώ\�����Ǝv���܂��B

�ČR�@�̓c������Ŏd�グ�Ă��ǂ��̂ŁA�L���C�Ɏd�グ��Ȃ炱��ŏ��������Γh���͏I���ł��ˁB

�@

�\�ʂ̍r��i�G�A�u���V�Ő����t�����N���A�[���q�j���ς��̂ɁA�P�T�O�O�ԂƂQ�O�O�O�Ԃ̎g���Â��T���h�y�[�p�[�Ő����������܂��B

�ڂׂ̍����y�[�p�[�̓E�i�M�̔�`�̂���Ɠ����i�j�ŁA�g�����ނقǂɖ����o�܂��B

���s�Ɏ���O�ɂ�肷���������o����E�E�E�C������H

�T�D�d�グ�H��

�X�~����J�n���O�B

���ꂩ�牚���[���h�Ɋ�߂����G�i�����h���i�t���b�g�u���b�N�ƃt���b�g�u���E�����P�F�P�ō���������F�j�𗬂��܂��B

�@

�@

�@

�܂݂̗ǂ��M�Ńy�^�y�^�Ɩ�����Ɂi�������A���c���͖����悤�ɁE�E�E�j�X�~���@�̂ɏ悹�Ă����܂��B

�@

�嗃���ʂł��B���邢�F�Ȃ̂ŃX�~���ڗ����܂��B

������������Q�x�ڂ̃X�~�𗬂��ĐF��Z���ڂɐU��܂��B

�@

�͂ݏo�����X�~�̂ӂ����I���B��قǂ̒��O�ʐ^�Ɗr�ׂĂ݂Ă��������B

�X�~���Q�`�R���ԕ��u���Ċ������Ă���A�P�o�̏o�Ȃ��y�[�p�[�A�L�����C�v�i���i���j�ɃG�i�����n�܂�t���Ăӂ����܂��B

���̂Ƃ��A�ӂ����̕������f�^�����ɂȂ�Ǝ����˂�̂Œ��ӁB��C�̗���Əd�͂��l���ăy�[�p�[�����܂��B

��s���Ȃ�O��A�����n�㒓�@���Ă���ΉJ����ŏ㉺�ɃX�W����������Ǝc��悤�Ȋ����Ɏd�グ�܂��B

�@

��ʂ̃l�C�r�[�u���[�̓��C�g�O���[�n�Ŗ��邢�X�~�ɂ��悤���Ƃ��v���܂������A

�y�[�p�[�������������������[���h�ɓ��荞��Ŋ��ɔ����Ȃ肷���Ă��銴���������̂ŁA���̂܂ܓ����X�~���g���܂����B

�S�Ẵf�J�[����\��I�����Ƃ���B

��ӊ��������āA�����̔��c���N���A�[�X�v���[�ŃR�[�e�B���O�������ăf�J�[����ی삵�܂��B

�@

�f�J�[����Ƃ̕��F

�f�J�[���̉��ɂ��郂�[���h�������߂ɂ́A�ʒu���߂����Ă���}�[�N�\�t�^�[��S�̂ɓh��A

�ォ��e�B�b�V���i���������Ă���ق������s���܂���j�ʼn������Ė��������܂��B

�f�J�[���t�B��������������ăV��������Ă��܂�����A�G�炵���Ȗ_���t�B������œ]�����ď������V����L���܂��B

�i�����͂悭��������܂��i��j�j

�r�W�A�s�g�[�ǁA�A���e�i�Ȃlj��₷���p�[�c�̍ŏI�g�t�����I���A�����ƂȂ�܂�

�U�D�����i�ʐ^

�@

�@

��ӌ��A���z�Ȃnjf���ɏ�������ł���������K���ł��B