第17回 「九州 七式局地戦闘機」を作る。

架空塗装の震電を制作します。

旧日本軍機の濃緑色迷彩は模型映えしないので、明灰白色をメインにした機体色をお楽しみください。

1.はじめに

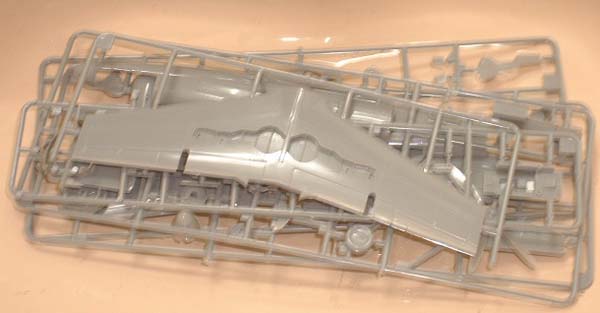

パーツの検分開始。

ディテールも1994年という製造時期を考えるとまずまず・・・でも現在の目で見ると「スゲエ出来のいい簡易インジェクション」に近いかも(苦笑)

とりあえず、主要パーツを並べて眺めながら、作業手順やらモールドの良し悪しやらを考えます。

離型剤がパーツに残っていると塗料の乗りが悪くなる等の悪さをしますので、念のため中性洗剤で洗浄することにしました。

今までは台所の流しでパーツ洗浄をしていたんですが、食べ物を扱うところでやるのも何だかなー、ということで

今回は洗面所に洗剤を持ち込んでの作業です。上の写真は洗顔用の毛が柔らかいブラシでパーツの表裏を洗浄したところ。

それまで指で触ると「スルスル」だったパーツ表面が、「キュキュッ」と音が立つようになります。油分が取れているんでしょうね。

ちなみに洗剤は「キュキュット」じゃなくて「除菌も出来るジョイ」です(笑)

2.胴体内部の組み立て

シート背部分がのっぺりしているので、面の情報量を増やそうと軽め穴を開けることにしました。

他の海軍機などを資料にしながら、油性ペンで穴の当たりを取ります

径1ミリと0.6ミリ(0.5かも?)のピンバイスで8箇所開口。

穴同士が近接しているので、勢い余ってプラを割ったりしないよう、力加減は慎重に。

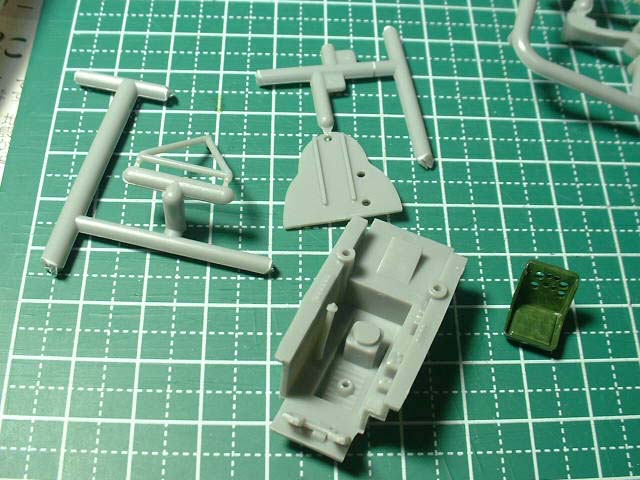

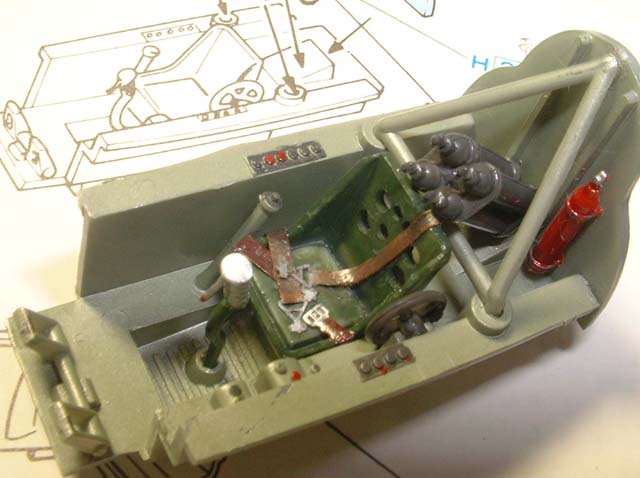

やや引きで撮ってみたところ。中央にあるシートの色はC129 中島系濃緑色としました。

最近は塗料皿を使うまでも無い少量作業は、サーティワンのスプーンに塗料を取ってパレット代わりにしています(笑)

さらに微量だと、混ぜ棒の先で済ませちゃいます・・・(再笑)

シート塗り終わり。

ムラが多少ありますが、ベルトをかけるので余り気にせずササッと済ませます。

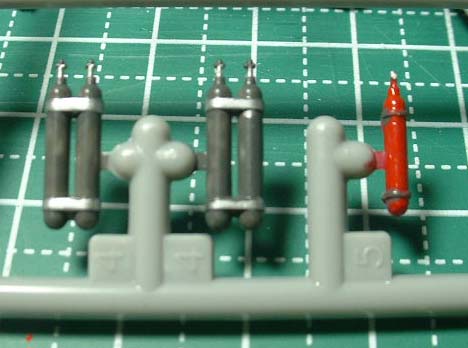

ボンベの塗装、1本目です。

黒瓶は酸素だと思いましたが・・・赤瓶は何だっけ?? 消火装置のCO2?

C68 モンザレッドで本体、C116 RLM66 ブラックグレーで留め金を塗ってます。

碁盤の目を切るときは日本刀に墨を付けてなどと申しますが、平筆のエッヂで留め金を息を止めてスッと引いて一発仕上げ。

直線は腰の弱い面相筆よりいいかも。

ボンベの塗装、2本目以降です。

酸素瓶も筆塗り。本体はC116 RLM66 ブラックグレー、留め金はガイアカラーのブライトシルバーです。

シートにベルトを取り付けたところです。

ベルトはファインモールドのエッチング「日本海軍シートベルトセット1」を使用。焼きなましてシルバー、ブラウンで塗り分けます。

接着はセメダインの瞬着「ロックタイト」でやってみました。接着力よりも容器が小分けになってるのが便利(勿論ちゃんと付きます)。

各種艤装の仕上げをしたところ。

機体内部色は明るめにしたかったので、C127 中島系コックピット色にブライトシルバーとC57 青竹色を混ぜて

やや金属光沢を帯びた調子にいじりました。零戦二一型などを参考に景気良く。

レバーやスイッチ関係も黒系・赤系で適宜塗り分けています。

計器盤はいつものようにC116 RLM66 ブラックグレーをベースに銀でドライブラシ。

メーター部分には赤でアクセントを入れて仕上げました。

胴体左右パーツの接着の様子。

大きなズレなどはありませんが、最近の高精度キットと較べると合いがイマイチ。

処置は難しくないので、貼り合わせてからパテなどで修正することにします。

機首に詰めるバラスト(おもり)は、1グラムの指定があるので何を詰めようか考えた末、極細の金属チェーンを1グラム分切って仕込むことにしました。

1円玉と天秤で釣り合うまでチェーンを足し、丁度良いところで切断して1グラムのバラスト完成。

機首に瞬着を垂らしてからチェーンを仕込み、さらに上から瞬着をかけてガッチリ固めます。

3.胴体・主翼の組み立て

震電のオリジナル武装は30mm機関砲4門ですが、if設定上、20mm機関砲4門に置き換えることにします。

キットは右側2門が機銃のモールド、左側2門が開口部に別パーツの銃身を接着する変則的な構成になっています・・・なぜだろう?

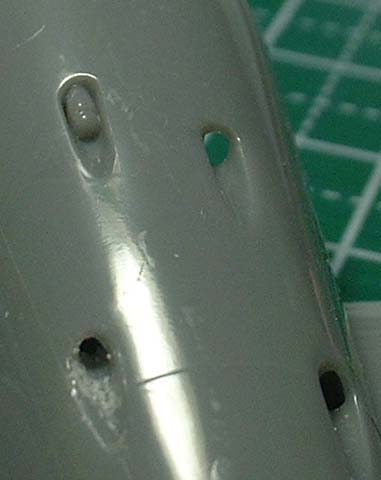

真鍮パイプを加工して機銃に仕立てるべく、不要な右側機銃モールド2箇所をデリートすることにしました。

デザインナイフでコリコリ機銃を削ってから、ピンバイスで銃身取り付け穴を開口しているところです。

あらぬ方向にドリル刃が逸れないよう、指で刃先を誘導しつつグリグリ。

まずは無事1箇所貫通!

2箇所目をハセガワトライツールの丸刃カービングナイフ(彫刻刀)で削っているところ。

左右のバランスを見ながら、ナイフで荒れた表面を丸棒やすりで整形します。

加工終了。本体とパーツの合いが悪いので、パーツ側を少し削って寸を詰めてから組み込みました。

接着はタミヤの流し込み接着剤。隙間に気持ちよく浸透します。

震電、だんだん形になってきました。主翼を切り出して「土の字」に組んでみました。格好いいなぁ・・・

※震電は先尾翼機なので、「士の字」でなくて「土の字」です(笑)

胴体の合わせ目にラッカーパテをうすめ液で溶いた溶きパテを盛り付けたところです。

乾燥するとヒケるので、平らではなく若干山盛りに。

胴体と主翼の接合部分にもパテを充填。

パテ作業と並行して、主翼フラップのモールドをPカッターで彫り込んでシャープな印象にしています。

4.キャノピー・プロペラ・機体内部色のマスキング

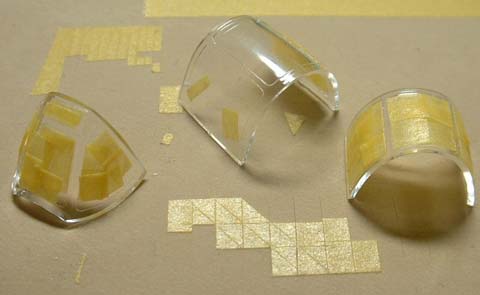

機体塗装の前段として、風防のマスキング作業中です。例のごとくテープのコマ切れをピンセットでチマチマ貼り込んでいます。

直角でないところ(今回は鈍角もあり)は角度に合わせて複数のテープで処理しますが、写真中央のキャノピーのように

幅が合うテープを当てれば、2段階に折れ曲がっている箇所も省力モードでやっつけられます。

あと微妙なアールもあるので、その辺はマスキングゾルの出番となります。

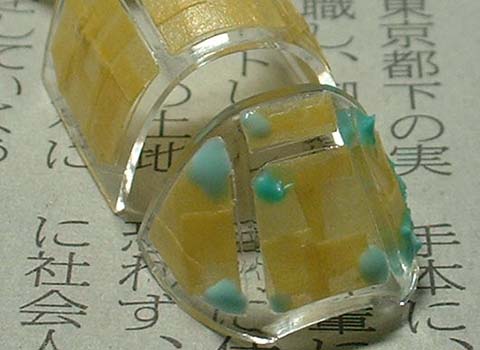

風防ガラスの曲線(アール)部分をいつものようにマスキングゾルの水割りを楊枝で乗せて処理しているところ。

少し水が多めになってしまい、ゾルがプラに弾かれ気味でした。酒もゾルも薄めすぎるとうまくありません。

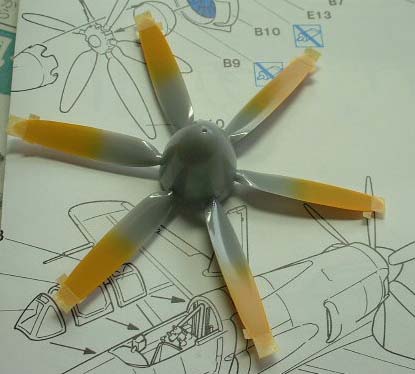

プロペラの警戒帯の塗装です。

6枚ペラは異形ですね・・・あまり枚数が増えると逆に推進効率が悪くなってしまうらしく、震電の量産型には

幅広?の4枚ペラを装備する予定だったとか。でも「震電らしさ」優先で量産型に敢えて6枚ペラを付けます!

警戒色として、C58 黄橙色をエアブラシでペラの裏表に吹いてます。

黄色系は下地の隠蔽力が弱いので、十分吹き重ねて塗膜の厚みを確保します。

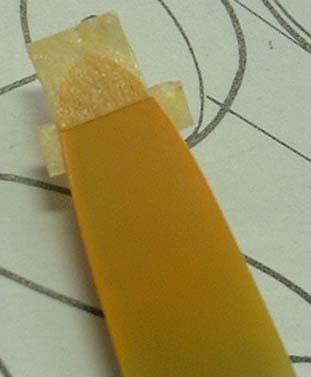

プロペラの警戒帯をマスキングしたところ。

震電は6枚ペラなのでマスキングが双発なみに面倒です。

マスキング箇所の拡大写真です。

前面の帯は2mm幅の細切りテープ。後面は先端からの長さを拾うだけで、適宜切り出したテープで処理してます。

塗装後、ペラを機体に取り付けてみました。

塗装はC131 赤褐色を基本に、C41 レッドブラウンを少量混ぜて彩度を上げた色を調色しました。

赤褐色とレッドブラウン・・・結構色味が違うんですが、名前の区別がイマイチよく分かりません(笑)

機体無塗装部分のジュラルミン防食皮膜(これは塗装やメッキではなく、金属表面を電気処理?して腐食に耐えるよう変化させたもの)の

青竹色を吹いたところ:その1。

零戦の実機を見た印象ではC57 青竹色のナマの色では青みがきつすぎる感じなので、ガイアカラーのシルバーを加えて白っぽく調整しました。

青竹色塗装:その2。

脚収納部も同じ色で吹きました。このくらいの青みの方が他の機体色から浮かなくて良いと思います。

個人的見解ですが、この色で「初音ミク」をやっつけると非常にきれいなはず(笑)。

青竹色部分にマスキングゾルを塗布した状態。

ゾルは水割りして混ぜ棒で塗り広げます。水割りは粘性が落ちるのと乾燥が遅くなるので、常にオススメ(笑)。

今回、ゾル瓶に直で水を足しときました。焼酎でいうところの「前割り」ですね。

脚収納庫のマスキング。

こちらは一転して、マスキングテープのみを使用して青竹色をマスクしています。

直線を出したい箇所はテープ、曲線や小さい部分はゾルといった使い分けも模索しているんですが・・・割と気分で処理することも多いです。

5.主脚の工作

脚の塗装です。

零戦21型など大戦初期の期待を参考に配色。C125 カウリング色をメインに、伸縮部分は新購入アイテムの

ガンダムマーカー「メッキシルバー」を筆にとって塗ってみました。ギラッとした金属感が得られてなかなかいい感じ。

タイヤ中央に金型の合わせ目のバリがわずかに残ってるので、削っておきます。

左が作業前。そして右が作業後。

デザインナイフを立ててカンナがけした後、棒ヤスリで段差を整えます

表面を均してから、C116 RML66 ブラックグレ−をエアブラシで吹きつけ、ホイール部分は乾燥後に

ガイアカラーのブライトシルバーを面相筆で塗りました。 フリーハンドと気合でここまで(笑)!

6.全体の塗装作業

機体をロービジ風に仕上げるのに合わせて、迷彩効果を高めるために日の丸は付属デカールよりも小さめにする予定です。

胴体左右と主翼上下それぞれにC68 モンザレッドを吹きました。

国籍標識のマスキング。

サークルカッターで切り抜いたマスキングテープを、慎重に位置決めして貼り付けます。

中心の針穴にはパッチを忘れずに。

機体全体を銀塗装したところ。

発色ムラ予防とジュラルミンの下地作りを兼ねて、ガイアカラーのブライトシルバーを吹きます。

まだ色を重ねるので、神経質に塗りつぶしたりはせず、大らかに作業してます。

機首の防眩塗装をしているところ

C125 カウリング色にC35 明灰白色を少量混ぜて明度を上げたものを吹いています。

この後、乾燥させてから二度吹きして塗膜を強化させました。

仕上げのときにスクラッチで防眩の剥がれを表現して、下地の銀を少し出してリアリティを持たせる予定です。

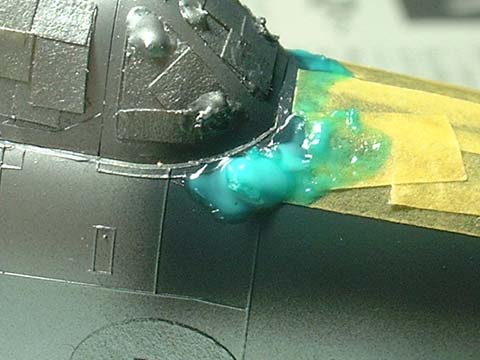

機体色を吹く前に機首の防眩塗装をマスクします。

塗り分けラインはボケ幅の無い直線と風防に合わせたアールの組み合わせ。ノーズの直線はテープを貼りこんでいきますが・・・

風防との境界は、マスキングゾルで直線とアールをやっつけていきます。

水割りして粘性を下げたゾルを、アール部分には攪拌棒を使って塗り分ける形どおりに丁寧に乗せ、逆に直線を出したい部分はマスク部分をはみ出して乗せます。

固まったら、デザインナイフの刃を直線部分の真上から「引かずに押し付ける」ようにしてゾルを切断します。

ラテックスと同じで引くとゾルが刃についてきて伸びてしまい、マスキングに失敗するので注意!

一応、ゾル改(ナイフで切りやすいタイプ)の瓶も持ってるんですが、ノーマルなゾルでもやり方次第で十分作業に耐えます。

全体塗装終了。

機体色はC35 明灰白色とC115 RML65 ライトブル−を大体6:4で調色しています。

久しぶりに0.3ミリ径のハンドピース(広い面積用)を使いましたが、気持ちいいほど短時間で吹き終わりました。

昔はこれでフリーハンド迷彩もこなしていたのが信じられない・・・(焦)

機体色の乾燥後、マスキングを剥がしてみました。

ロービジ仕様でシンプルな出来になって、コーションマークや部隊番号をどのくらい付けるか考えてみましたが、派手に

デカールで飾るのは本末転倒なので悩みどころですね。あと、なんか色合いで空自の装備っぽく見えちゃいます。

5〜60年代ぐらいに、こんな機体ありそう?

機体色と防眩色の塗り分け部分のリタッチをしたところ。

塗料の回り込みやテープと一緒に剥がれてしまった塗装を面相筆で修正します。

吹き付けの色は調色してあるので、それが残っていなければ近い色でリタッチする必要が。

細かい部分なので多少の色相差は無視できると思います。

風防ガラスの汚れは先端を潰した爪楊枝でスクラッチし、仕上げに薄め液を含ませた綿棒で軽くなでて除去します。

機体色の乾燥後、エナメル塗料でスミ入れに入ります。

タミヤエナメルのダークグレーとフラットブラウンを合わせて上のような色合いに持って行き、5〜6倍に薄めたスミを流します。

震電のキットが主要部分が凸モールドなので、流れないところは筆でなぞって乾燥後に拭き取ります。

7.機首20ミリ機銃の工作

※震電の実機は30ミリ機銃4門を装備する予定でしたが、七式局戦は対小型機戦闘も考慮してモーゼルMG151/20を4門装備しているという設定です。

今回は外径1.0ミリ、内径0.83ミリの真鍮パイプを長さ5ミリにカットしたものを4本使用しました。

カットしたパイプを練りゴムに挿し、プライマー入りのサーフェイサーを吹き付けます。

サフが固まったらC28 黒鉄色に少量のC8 シルバ−を足して金属光沢を上げた色を上塗りします。

瞬間接着剤で機銃口に銃身をセットします。

あと防眩塗装の剥がし具合もこんな感じで・・・やりすぎるとウソっぽくなるので、パネルラインと塗り分け部分を主に、控えめに削りました。

かき混ぜ棒の平たい先端のほうで削っています。

8.仕上げ作業

デカール貼り作業中。先にC155 ス−パ−クリア−を希釈して吹きつけ、表面を平滑にします。

なお、キットに付属のデカールには国籍標識と警告表示しかありません。実機が試作で終わったので仕方なくはありますが・・・

部隊番号やキルマークは、手持ちのデカールで補いました。

垂直尾翼の部隊番号は、ストックのタミヤ零戦五二丙に付属の海軍の第203航空隊のもの。

コックピット前方の重爆と単発戦闘機をシルエットで描いたキルマークは、去年作ったキ61(飛燕)の余りデカールをそれぞれ流用しました。

前脚と主脚の取り付け。強度が必要なので、主脚はタミヤセメントでガッチリ留めてあります。

前脚は柔軟性を見る試験を兼ねて、ゴム系の万能ボンド(コニシGクリヤー)で留めてみました。

万一破損したら生き残った方の接着剤を採用します。

9.完成

御意見、感想など掲示板に書き込んでいただければ幸いです。