��P�T��@�u���L�|�U�P�@�O���퓬�@�P�^���v�����B

�@

����͓��{�@�̒��ł����C�ɓ���̂P�ł���A�u�O����@�v�𐧍삵�܂��B

�P�D���g�͂���Ȃł�

�N���A�[���܂߂ă����i�[�T���B���i�_���͏��Ȃ߂ł��B

�Q�D���̓����̑g�ݗ���

�U�����Ƌ�̏����B

�@

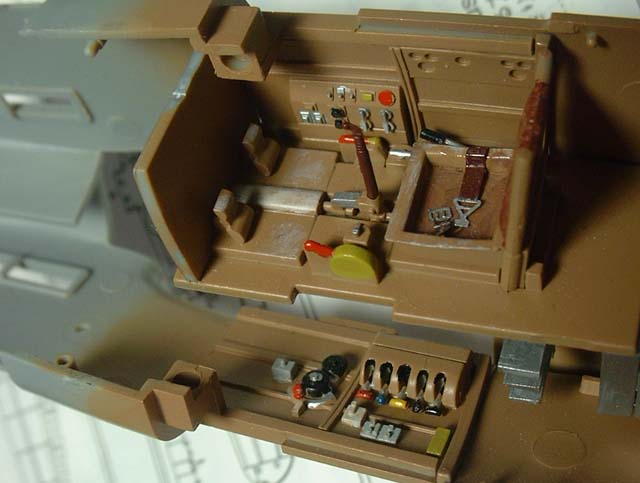

�b�P�P�X�i�T���h�C�G���[�j�{�b�U�Q�i������z���C�g�j�ŋ@�̓����F�F�B

�C���X�g�̐F�w�����Â߂ɃA�����W���Ă݂܂����B

�@

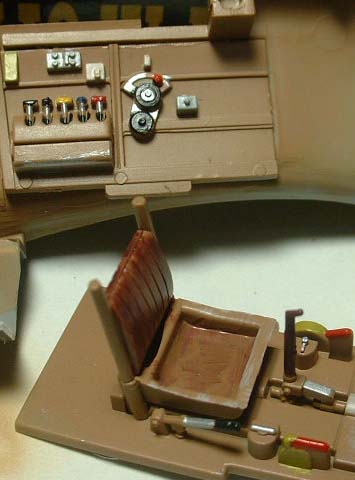

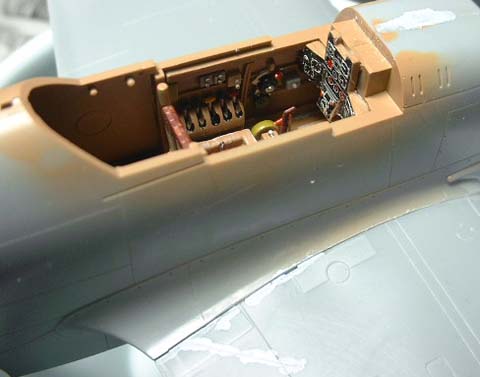

�R�b�N�s�b�g�����̋@��ނ̓h�������Ă��܂��B

�̋@�̓����͎茳�ɗǎ��̎��������������̂ŁA���̃��f���[����̍���瑼�̓��{�@����

�Q�l�ɂ��A�M�ƒܗk�}�Ń`�}�`�}�Ɠh�蕪���Ă݂܂����i�����̖͌^�A�j���I���l�͂܂�ł���܂���j�B

�g��ł��܂��ƕ��h�̓����Ō����ɂ��������Ȃ̂ŁA���Ȗ����̐��E�ł��ˁB

�]�˂��q�͗��n�ɋ���������A�݂����ȁB

����̊�����Ƀ��f���A�[�g����ǎ��̔����{�u���f���A�[�g�@�v���t�B�[���v�������[�X����܂����B

����̍ۂ͐��茳�ɁE�E�E�i�j

�@

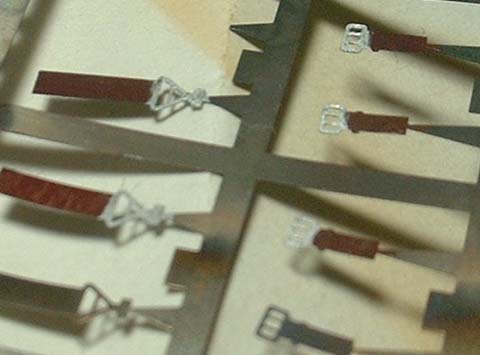

�G�b�`���O�̃V�[�g�x���g�̓K�X�o�[�i�[�ŏĂ��Ȃ܂��āA�v���C�}�[��h���Ă���͒�F�Ƌ�F�Ŏd�グ�܂����B

�a���B

�@

�u�����߂͗E�C���v��̂ŁA�G�b�`���O�p�[�c�ƃv���̐ڒ��ɂ͖؍H�p�{���h���g���Ă܂��B

�|�_�L�̓V���i�[���܂��A�����l���ɂ͗�邯�ǁA�������ߐ�ł����ɊQ������������S�ł��B

�R�D���́E�嗃�̑g�ݗ���

�@

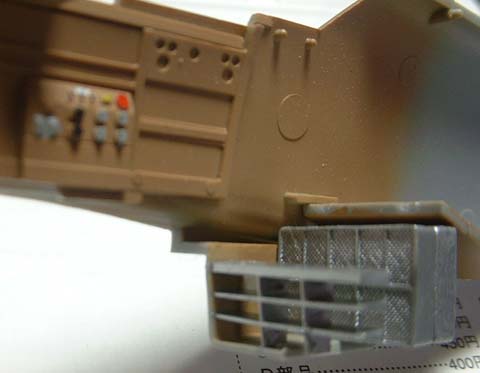

���g�݂������烉�W�G�[�^�[�̃K���ƒ��g�̊ԂɌ��Ԃ��o���āA�s�H�ȃR�g�����������̂ŁA���b�J�[�p�e�Ŗ��߂Ă�Ƃ���ł��B

����͗n���p�e�ł͂Ȃ��A�p�e�̃`���[�u����X�g���[�g�ɏo���Đ���t���B

�@

����l�߂����̂�\�荇�킹�ăM���E�M���E����ł܂��B

�{���͂��̏�ԂłQ�S���Ԉȏ���u����̂��g�������ł����A�Ƃ肠�����������u���Ď��̍�ƂցB

�@

�����E���̃p�[�e�B���O���C���ɂ͂ݏo�����ڒ��܂��ł܂��Ă�̂ŁA�y�[�p�[�������钼�O�B

�U�O�O�ԁ��P�O�O�O�ԁ��P�T�O�O�ԁi�P�T�O�O�ԂŁw�������x�����܂��j�ŁA�قڌ��̕����x�ɖ߂�܂��B

����`�ɂȂ��ĎQ��܂����B

���̂Ɏ嗃�Ɛ��������܂Ŏ��t������Ԃ��q�R�[�L�͌^�p��Łu�m�̎��v�Ɛ\���܂��āB

��C�萬�̊����A�͂��܂��u���[���[��v�̏n���ɓ��镪����ł���܂��E�E�E

���A�܂������̂͐��������������̂Łu�\�̎��v�ł��ˁi�j

�@

�v��Ղ͕M�h����L�����Z�����ăf�J�[���ł�����܂����B���G�`��Ȃ̂œ\��ɂ��������ł��i���j

�f�J�[���͔����Q�F�Ŏ₵�������̂ŁA�t�B�����̏ォ��ԐF��lj��h��B

�@

���̂Ǝ嗃�̐ڍ����̃X�L�}���p�e�ŏC���B

�y�[�p�[�������O�̗l�q�ł��B�������ƉE��̔����ۂ��Ƃ��낪���b�J�[�p�e���Ă���Ƃ���ł��B

�@

�y�[�p�[�����I���B

�]���ȃp�e����藎�Ƃ����ƂŌ��ԁE�����c���C�`�ɂȂ��Ă��ł����A�ʐ^���ƒ��X������ɂ��������H

�@

�S�D�@��Q�O�~���C�̍H��

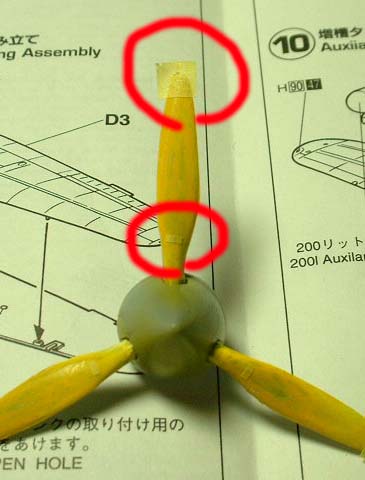

�퓬�@�̃L���̂ЂƂA�����ɂ��Ăł��B

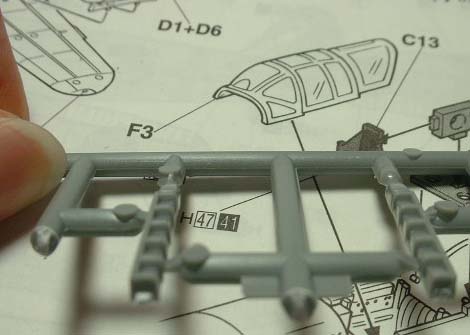

�P�^���̓��̂ɂ͂Q�O�����@�֖C�i���R�@�Ȃ̂ŋ�㎮�Q���ł͂Ȃ��A�z�T�ł��j�Q�傪��������Ă��܂��āA

�L�b�g�ɂ��v���e�g���Z�b�g����Ă��܂��B���������^�̔��������̊W��A�e���͊J�����Ă��Ȃ��̂ŁA

�R�����Č�����ɂ̓s���o�C�X�̎��ƂŊJ�����邩�A�^�J�p�C�v���e�g�ɉ��H���ĕt���p�[�c��u�������邩�̂Q���ƂȂ�܂��B

���d�����������Ƃ��͗����e��^�J�p�C�v�A�����K���p�b�N���v���̊J���ƁA���݂����č��܂������A

���ԂƐ��x�̈Ⴂ����R�E�E�E���ƃJ�b�R�����ł��i��j

�@

�@

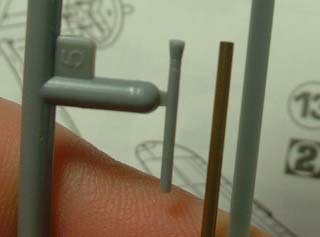

���҂̔�r�ʐ^���ڂ��Ă݂܂����B

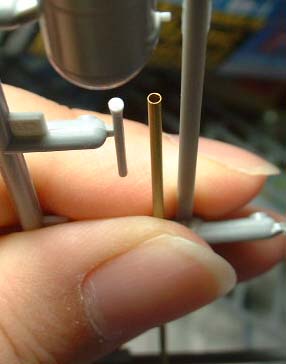

�^�J�p�C�v�͊O�a�P�D�R�����A���a�P�D�P�����i�܂�����O�D�Q�����j�B�K�v�Ȓ������o�������ł̓X�g���[�g�Ȋǂɉ߂��Ȃ��̂ŁA

��[���Ă��Ȃ܂��ď_�炩�����Ă���P�K�L�j�̂悤�ȃc�[������������ŁA���b�p�^�̃e�[�p�[���t�����e���ɉ��H�������ł��B

��Ǝ��̂͒P���ł����A�Q��`�Ɏd�グ��̂͏����R�c���v��܂��E�E�E�i�Łj

�@

�@�e���Ƀp�C�v���������ރe�X�g�B���Ƃɂ��Ɛڒ���Ƃ��v��Ȃ����Ȃ��炢�A�^�C�g�ȍ�����ł��B

�@

�z�T�@�֖C���o���オ��܂����B�����̏e���A�킸���Ƀ��b�p�^�ɊJ���Ă�̂�������ł��傤���H

���߂̓L�����������Ƃ̔�r�ŎB��܂������A�]��ɑ召��r�����Ӗ��Ȃ̂ŁA���̃J�b�e�B���O�}�b�g�̂P�����ڐ���ő傫����z�����Ă��������B

�������P�����قǂׂ̍����p�[�c�ł��B ���A�������痱�L���������ƎB��Ηǂ������̂��i�j�I

�T�D�G���W���r�C�ǂ̍H��

�͉t��Ȃ̂ŁA�G���W���p�[�c�Ƃ����Ă��r�C�ǂ��炢�����������ӏ��������̂�

�i�p�l�����J���ăn�S�O�G���W���{�̂�������Ȃ�ʂł����E�E�E�j�A�r�C�ǂ��J�����邱�Ƃɂ��܂����B

�@

�菇�Ƃ��Ă�

�P�D�P�K�L�j�œ����������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�Q�D������������Ƃ�����O�D�U�~���a�̃s���o�C�X�ł������Ċg����

�R�D�~�`�̌��������[�^�[�Œ��~�`�ɐ��`����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

������������Ȋ����B

�@

���Ƒ傫����r�p�ɁA�܂��܂��L�����������ƃs���o�C�X����ׂĂ݂܂����B

�t�c�[�̓^�o�R��u����ł����A�^�o�R���Ȃ���Łi�j

�U�D�L���m�s�[�̃}�X�L���O

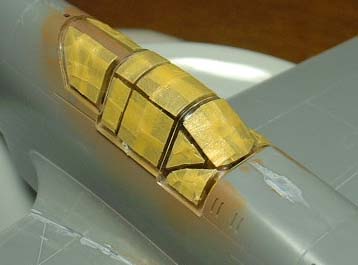

�L���m�s�[�̃}�X�L���O�Z�@���Љ�܂��B

�}�X�N�̎d���͐l���ꂼ��ł����A�����̓}�X�L���O�e�[�v�̏��Ђ�g�ɉ����ē\�荞��ł����Z�@�{�A�[��������

�}�X�L���O�]���h�z�ŏ�������̂��D�݂ł��B�@�L���m�s�[�S�̂ɓ\���Ă���g���o���Z�@�́A�t���[�n���h�̃J�b�e�B���O��

�������o���̂�������ƂƁA�����������ꍇ�ɓ����p�[�c��n�ŏ����Ă��܂����X�N�����邱�Ƃ����R�ŁA�h�����Ă܂��B

���Ɗ����i�̃}�X�L���O�V�[�g���̂̓[�j���ܑ̖����āi�j�B�@���Ѓ`�}�`�}�Z�@�͎��Ԃ�������̂���ł����A

���s�̃��J�o�[���e�ՂȂ��ƁA�p�[�c�ɏ���t���Ȃ����Ƃ��傫�ȃ����b�g�Ȃ̂łЂ����ɃI�X�X���B�O�p�`�̏��Ђ��d�˂�A

�قڂ�����s�p�̃R�[�i�[�ɂ��Ή��ł����ł��B����͏�̎ʐ^�ɂāE�E�E

�V�D�G�������ʑт̓h���菇

�嗃�̓G�������ʑт�h�����܂��B

�i���ʐ^�j���F�h���͉��n�F�̉B���͂��ア�̂ŁA�������Ƃ��ăc�������z���C�g�i�b�U�Q�j�ŃO���[�̐��^�F���B���A���F��ǂ����܂��B

���łɓ��̂̍��ЕW���̔��t�`���c��̓h����L�����p���Đ����Ă����܂����B

�i�E�ʐ^�j�G�������ʑт́A�q�k�l�O�S�C�G���[�i�b�P�P�R�j�ɐԌn�����ʍ����Ğ�ɐU�����F������ăG�A�u���V�B

�}�X�L���O�e�[�v���͂����ƁA�����ނˊ��Ғʂ�̎d�オ��ɂȂ�܂����B

�@�̂̋�h��������Ƃ��ɂ́A���x�͋t�Ɍx���т��}�X�N����킯�ł��ˁB

�W�D��r�̍H��

���k��̂r�t�m�m�x�ŁA�t�@�C�����[���h�̔p���^�����r���ƍ��Ȃ��Ă����̂ŁA�����g�����Ƃɂ��܂��B

�P�Q�U�O�~��B�����E�E�E�i�Ɂj

���Ȃ݂ɍ��Ȃ͂����g��ł��܂����̂ŁA�ɂ̌���ɉ܂��B

�L�b�g�̋r���ƕ��ׂĂ݂�Ɛ��x�̍�����R�B�����o�������̂��Ƃ͂���Ǝv���܂��B

�u���[�L�p�C�v�̃N�l�N�l�Č��Ƃ����\�ʓ|�Ȃ̂ŁA�K�Ŏ��Ԃ�����ŁB

�@

�����Ėʑ��M�Ŏ�r�I���I�ƃu���[�L�p�C�v���`�N�`�N�Ɠh���Ă���Ƃ���B�����p�[�c�͓h���O�Ƀ��^���v���C�}�[��h���Ă����܂��B

�����h���O�A�E���h����̏�Ԃł��B�w��̍��F�̓J�E�����O�F�i�b�P�Q�T�j�ɒu�������āA�����߂ɕ\�����Ă��܂��B

�@

�@

�@

���ԓI�ɂ͂����Ԑ�̍�Ƃł����A�r�J�o�[�ƃ^�C����h�����āA�u�Ԑڒ��܂őg�ݗ��Ă܂��B

��F�͋@�̊�{�F�A���F�͓G�������ʑтƓ��F�ŁB

�X�D�v���y���̓h���菇

�v���y���̌x���т�h��̂ɁA���n�B���͂̎ア���F�h���̑O�i�K�Ƃ��ăK�C�A�J���[�̃t���b�g�z���C�g�ʼn��n���B

��܂��ȍ�ƂȂ̂ŕM�h��ł�����܂����B

�b�P�P�R�i�q�k�l�O�S�C�G���[�j�Ōx���т̐F�𐁂��܂��B

���^�F�̂܂܂̃O���[�̏�ɐF������Ă�Ƃ���Ɗr�ׂāA���F�͒i�Ⴂ�ɃC�C�ł��ˁB

�v���y���̌x���т��}�X�L���O�B

�v���y���u���[�h���R���Ƃ���[����R�~���t�߂ŕ������낤�悤�ɁA�e�[�v�̏�Ƀy���Œ������E���āA

�u���[�h�̒��_�ɍ��킹�Ă���\���Ă��܂��B���S�߂��̃e�[�v�́A�C���X�g�̓��{�u���[�h�}�ɏd�˂ē\���Ă܂��B

�قڂ��낤�E�E�E�͂��B

�@

�v���y���̓��b�h�u���E���i�b�S�P�j�ɏ��ʖ��D���F�i�b�R�T�j�������Ė��x�A�b�v�A�ʓx�_�E���������F�����ɂ��Ă܂��B

�P�O�D�S�̂̓h�����

�@��̖hΐh���i�A���`�O���A�j���A�w��̂�����u���b�N������邢�J�E�����O�F�i�b�P�Q�T�j�œh�����܂����B

��������Ń}�X�L���O��\�蒼������A�ꕔ�h�����e�[�v�Ɏ����Ă�����Ă��܂����̂ŁA�M�h��Ń��J�o�[���������\�ʂ�

�c���ɍ����o���ĕs���R�����b�J�[�V���i�[�ŕM�h��ӏ���@������ă��e�C�N���������G�A�u���V�����Ń��J�o�[�̃��J�o�[�A��

���Ȃ�ʓ|��������ƂɁB�@�������A����Ŋ����E�E�E�Ǝv���B

�@

���ЕW���i���̊ہj�A�����ċ@�̃}�[�L���O�̐Ԃ�h�����Ƃ���ł��B�@�~�j��@�Ŋ��������Ă܂��B

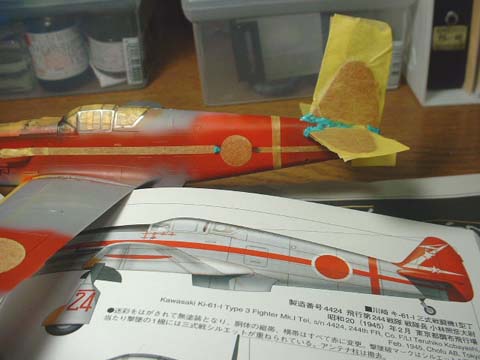

�L���ȂQ�S�S����̏��я�����@�͐F���C���ɐԂ̔����A�Ŕ�����ʂƔ��ɃJ���t���Ŗ͌^�f������J���[�����O�ł����A

��Ⴊ�]��ɑ����Ă���ӂ�Ă�̂ŁA���̌��芷�����ԐF���C���A���ʖ����̃}�C�i�[�o�[�W�����i�P�X�S�T�N�Q�����j�Ŏd�グ�邱�ƂɊm��B

�Ԃ̓����U���b�h�i�b�U�W�j�ɐ�قǂ̃J�E�����O�F�����ʍ����Ė��x�������悤�Ɗ�݂܂������A���ʂ̉��������������ĐԂƂ͌ĂׂȂ�

�n���̂悤�ȐF�i�j�ɂȂ��Ă��܂��A���炩���̂ĂĂ܂������U���b�h�𑫂��āE�E�E�ŗ����������F�𐁂��|���܂����B

�J�E�����O�F�̂͂ݏo���ɂ����镔���ƃL�b�g�̐��^�F�̃O���[�ɐF���d�˂镔���ƂŔ��F�ɍ����o��̂ŁA���n�̐F�𔒂Ȃ��Ȃ��

���낦��Ηǂ����������m��܂���B

���̌`�łقڐ^���Ԃɓh��ƁA�a���P�O�X����@�̑��x�L�^�p���ʎd�l��A�z���܂��ˁE�E�E�B

�@

�@

�@

�V�����̃T�[�N���J�b�^�[�ō��ЕW����ʎY���Ă��܂��B

���܂ł̓R���p�X�̎��}���Ƀf�U�C���i�C�t�����t���ċ����ɐ蔲���Ă�����ł����A��p�A�C�e���͗��ɒi�Ⴂ�Ƀ��N�ł���

�����ăf�J�[���ɂȂ��Ă���嗃�̓��̊ۂ̒��a�����߂�̂ɁA�q�T�u���ɒ��w���w�m�����B���̕ӂ܂ł͓�Ȃ����Ȃ����ł����A

���Z���w�̃��x���ɂȂ�Ɠr�[�Ɏg���Ȃ��Ȃ�̂͂Ȃ�ł��낤�E�E�E�i�܂��Љ�ɏo�Ă��獢�������Ƃ͂Ȃ����ǁj�H

�Q�o�ƂR�o�̍א�e�[�v���������āA���̂̐ԃ��C�����Č����Ă��܂��B

�z���g�͔����ȃA�[�����t����ł����A���Ƃł̍Č�������Ȃ̂ŁA����S��Ō�ӏ܊肢�܂��i��j�B

���Ɣ����������`�ȓh�蕪���Ȃ̂ŁA�ו��͒ܗk�}�Ƀ}�X�L���O�]���̐�����

�i�]����r������o���āA���������������������x�̊�߁j��t���ď������Ă��܂��B

���̊ۂƔ��t�`�ł����A�ԊۂƔ��ۂ̒��S����v����t�`�̕�����l�ɂȂ�킯�ŁE�E�E

�ۂ������}�X�L���O�e�[�v�̒��S�ɐj��������ʂ��ĉ��Ƃ̈ʒu���߂�����J���^�������ǁA�p�[�c�ɏ�������S�z����

�����ăt���[�n���h�Ńt�`����������i�R���}���~���̃G���C�ׂ�����Ƃł��I�j���ē\���Ă܂��B���Ă�����Ώ��̐S�z���Ȃ��̂��Ȃ��E�E�E�H

����͎���̉ۑ�ł��ˁB

�ԕ������}�X�N���ē��̊ۂ̃t�`�𔒓h�肵����A���悢���h���ł��B

�T�[�N���J�b�^�[�Ő�o�������̊ۃ}�X�N�͒��S�ɃR���p�X�̐j���������Ă�̂ŁA�e�[�v�̍א���p�b�`���Ƃ��܂��B

�w�\���B���Ȃ��ƌ�X�G���C���ƂɂȂ�܂��E�E�E�I

���悢���h���J�n�ł��B

�O���p�l���i�X�W����ň͂��������j���ƂɐF����ς���h���Ŏd�グ�����̂ŁA�Â߂ɒ��F������őS�ʓh����������c��������

�}�X�L���O���������邢�F�őS�ʓh���E�E�E�̌J��Ԃ��B�܂�����ʃL�����Z���Ȃ̂ŁA�O���̂��̂ɕ\��������������Ǝv���܂��B

���t�`�Ɛԃ��C���̋��E���}�X�L���O�]���ŕ������悤�Ɗ��ł��܂����A�i�C�t�ɃS����̃]�����������Ă��Ă��܂��A�����Ȃ����s�B

��h���̏ォ�烊�^�b�`�ŐԂ�h�邱�Ƃɂ��܂��i���j�B

�ŏ��Ƀt���b�v�̉H�z�������}�X�N���邽�߁A��i�b�W�j�Ɩ��D���F�i�b�R�T�j���Q�F�P�ō������u�����F�v�œh�����܂��B

���łɐԂ̂͂ݏo���������h���̂̎c��ŏ�h��B���Ɣ炵���Ȃ��Ă��܂����B

�@

�t���b�v���}�X�L���O���Ă���ɑN�₩�ȋ�����Ԃ��܂��B

�@

���C���ɉ����āA�}�X�L���O�e�[�v�Ńp�l���̌^������Ă����܂�

�@

�@

�@

�S�ʓh�������X�[�p�[�V���o�[�i�G�A�u���V�p�E�b�P�T�X�j�̓C�C������o���܂��ˁB

��Ԃ̂W�ԃV���o�[�����W�������~���������S�R��B

�P�P�D�d�グ�̍��

�X�~���꒼�O�B�L���C�ߊ����h�͂�����ւ�Ŏ~�߂Ă����܂��B

�X�~����̑O�ɁA��h���̍r����̂ɂQ�O�O�O�Ԃ̃T���h�y�[�p�[�Ő������������܂����B

�ʐ^�Ŕ���قǂ̌����ڕω��������̂ŁA��r�摜�̓i�V�ł��B�X���X�����Ĉ�甍���ƁA�O�i�K�Ő��������̊ۂƂ�

�h���i�����Ȃ��Ȃ�A�w�ŐG���Ă�����������Ȃ��c���C�`�ɂȂ�܂��B�����Ɍ����A�c���Ɨ��q�̍��Ő����門�C��R��

�ԂƋ�ňႤ�̂ŁA���C�̈Ⴂ�͊������ł����ǂˁE�E�E�i��j

�@

�^�~���G�i�����̃t���b�g�u���b�N�E�t���b�g�u���E���ʍ����āA���[���n���܂��B

�A�����P�F�ŕ\������ƕs���R�Ȃ̂ŁA�O���C�n�ł��n�j�ł��B

�M�ŗn�t�i�X�~�j���@�̕\�ʂɏ悹��ƁA�ъnj��ۂŏu�ԓI�ɃX�W����ɉ����ėn�t���g�U���܂��B

����������V���i�[���܂܂����e�B�b�V���ŗ]���ȓh����@������āA�X�W�����ɃX�~���c���Ƃ������@�B

�܂��@����肪���ꂩ��Ȃ̂ŁA�������L�l�ł����B

�ӂ����I���̏�ԁB�X�~����O��͎ʐ^���Ƃ���܂荷��������Ȃ��E�E�E

�f�J�[���Ɩ{�̕\�ʂ��������Ȃ��Ɗ�����ɋ��e�J���Ă��܂��u�V���o�����O���ہv�̌����ɂȂ�̂ŁA

�f�J�[����\��Ƃ���͕\�ʂ��ɂ���R�[�e�B���O�Ƃ��āA�c���L�̃N���A�[�h���i�b�P�T�T�@�X�[�p�[�N���A�[�j�𐁂��Ă����܂��B

�f�J�[���\��t�����̂̓Z�I���[�ʂ�B���������̂Q�S�S����̕����}�[�N�͗]���ȓ����t�B�������g���~���O���Ă݂܂����B

�v�v�Q���{�@�̃R�[�V�����}�[�N�́u�T�����i�v�u�t���i�v�ƒP�������Ŋy�����ł��i�j�I

�������̃h�C�c�@�Ȃ́A���F�O�p�Ƃ����p���ăV���{�������i��ł�̂ɁE�E�E�Q�l�ɃR�b�N�s�b�g������A�b�v�ŎB���Ă݂܂������A

�f�J�[�����ǂ������ŁA���ă}�[�N�Ƃ��A�ǂ��܂ł��f�J�[���t�B���������ʂł��Ȃ������ł���܂��i�j�����j�B

�P�Q�D����

�o�b�N�Ɏ����{��u���Ă݂܂����B���z��s��̕��i���\���ɂȂ��Ă܂�

�@

�t�H�g�V���b�v�ŃJ���[���Z�s�A���ɂ�����A����Ɏʐ^�̗��q���r�炵�Đ̂̎ʐ^���ۂ����H���Ă݂܂���

�����ʐ^�͂��������B�蒙�߂āA�ߓ��A�b�v�̗\��ł��B

�Q�l����

�@����{�G��@�u���f���[�Y�E���[�N�V���b�v�@���{���R�@�@�퓬�@�ҁv

�@����{�G��@�u�X�P�[���A�r�G�[�V�����@�u�����D�Q�V�v

�@����{�G��@�u�퓬�@���@��s�h��̉@��s��Q�S�S����ʐ^�j�v

�@�j�n�d�h�@�u�~���^���[�R���N�V�����U�@���{���R�퓬�@�v

�@�|���Ё@�u�}�X�^�[���f���[�Y�@�u�����D�R�U�v

�@

��ӌ��A���z�Ȃnjf���ɏ�������ł���������K���ł��B