第14回 「ミル MIL-24F」を作る。

今回は輸入キットに挑戦します。数年前に新宿のイエローサブマリンがスケール部門撤退の際に

在庫一掃セールをやりまして、それでまとめ買いした格安キットの1つがイタレリのミル24「ハインドF」です。

ヘリコプターへの慣熟も含め、気楽に仕上げる作品にしようと思います。

1.中身はこんなです

購入意欲をそそった外箱と中身。プラの材質は、国産一般のものに較べてやや硬質な感じです。

念のため、離型剤除去としてパーツ全部を洗浄します。

ぬるま湯に中性洗剤を溶き、洗顔用として売っている毛の柔らかいブラシでこすり洗いしました。

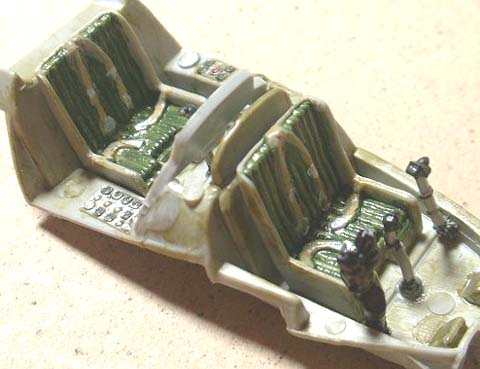

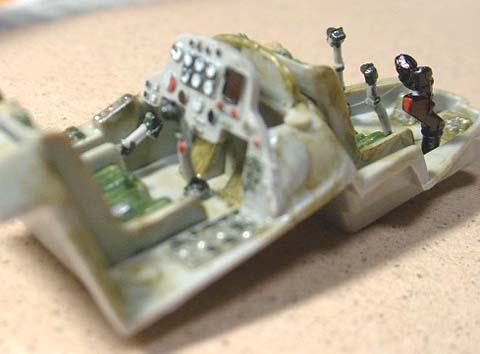

2.コックピットの組み立て

モールドが少しだるいものの、キャノピー越しに見える内装なので余り神経質に考えず、パーツは素組みしました。

コックピットはすべて筆塗りとし、シートはC130 濃緑色(川崎系)、ベルトはC44 タン、金具やその他金属部は

C8 シルバ-。コンソールとレバー類は赤・白・黒など適宜、塗り分けています。機内色はライトゴーストグレーの

塗装指示がありますが、成形色を活かして、その上から薄くシートの濃緑色を重ねてみました。

3.胴体の組み立て その1

処理前

処理前

コックピットを乾燥させつつ、胴体に着手しました。

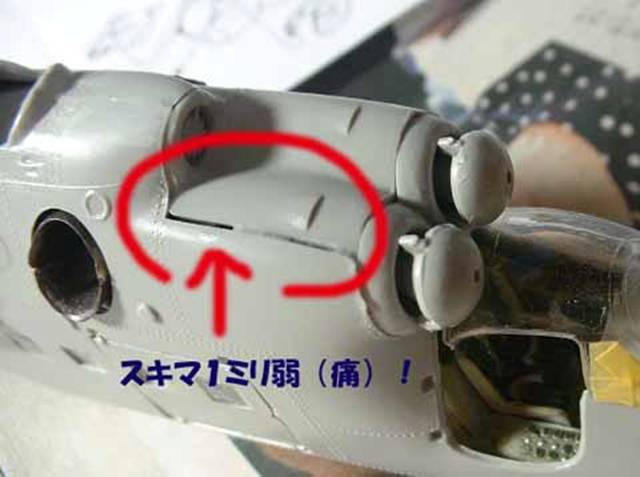

兵員(ハインドは攻撃ヘリですが、パイロット・ガンナー以外にも8名、輸送される形で搭乗できます。

米軍ヘリのコブラやアパッチには無い戦術思想です)キャビンのドアですが、仮組みすると、ご覧のように胴体との

間にスカスカの隙間が・・・。見映えが悪いし、塗装が吹き込んでしまうので、パテで埋めてモールドっぽく処理

したのが、下の写真です。

処理後

処理後

裏側からタミヤパテを盛り付け。水回りのコーキングばりの荒っぽい処置ですが、固まれば無問題です。

さらに窓のクリアーパーツはサイズが微妙・・・大きい分には削って現物合わせできるけど、小さいとツライ!

そこで木工用ボンドを薄めて、窓枠に流し込むように固定することにしました。

パーツが外側へ落ちないようにセロテープを貼って塞いだのが上写真です。 ボンドは乾くと透明になります。

良く考えると固まってからテープを窓に合わせて切り抜けば、そのまんま機体塗装の際のマスキングになりますね。

ひと手間楽になった・・・かな??

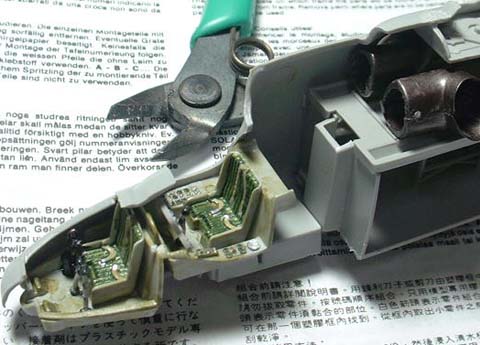

4.胴体の組み立て その2

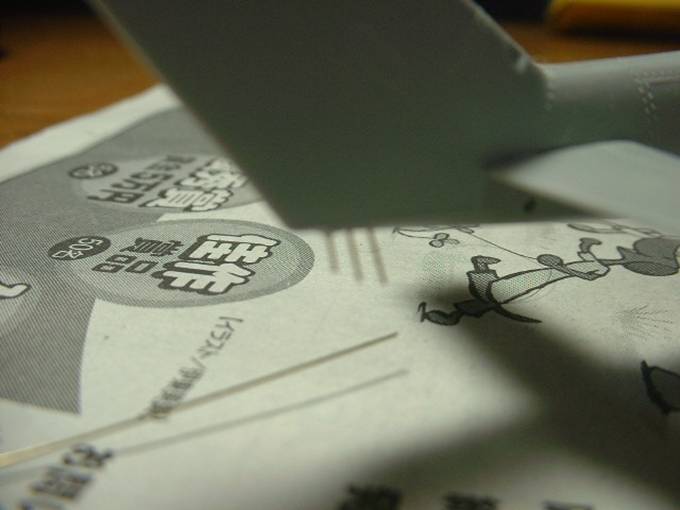

組み立て説明書に盲従すると、きちんと完成しません・・・

親切かつ正確な国産プラモに慣れていると色々戸惑います。

「具」を詰め終わって、胴体を接着。左右まずまずの合いですが、数箇所を洗濯バサミでギュウと圧迫させないと密着しません。

タミヤセメントは、おおむね3時間で固まりますね。この次は胴体のパーティングラインを消します。

合わせ目(パーティングライン)に、瞬間接着剤を塗ります。固化するまで、安全を図って1週間ほど放置し、様子を見ました。

完全に固化したら紙ヤスリで余分な盛り上がりを削り落とします。600番から始めて、1000番、1500番と段階的に目の粗い

ものから細かいものへと変えていきます。本体のプラ表面と平滑加減が同じくらいになればOKです。

5.胴体の組み立て その3

このキットはパーツ同士の「合い」がすこぶる悪いので、塗り分けてからおもむろに組み付けるのが不可能・・・

溶きパテで隙間をふさぎつつ、形にしています。上写真が自家製溶きパテ。

タミヤのラッカーパテをラッカーシンナーで溶いて、だいたいボンカレー(笑)くらいのとろみにして用います。

豪快に開いてしまっている隙間を、溶きパテを塗りこんで埋めます。

パテが固化してからヤスリがけをするか、ナイフで削って、機体表面とツライチに整形します。

それから、金型からプラッチックを押し出す際に必然的にできてしまう厄介もの、押し出しピン跡の処理。

上写真が前後比較です。ピン跡の丸い出っ張りは、ヤスリがけよりもデザインナイフで「ひと皮ずつ削ぐように」

ジワジワ攻めると、巧くいくようです。

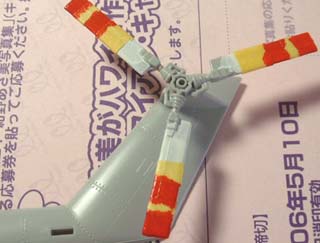

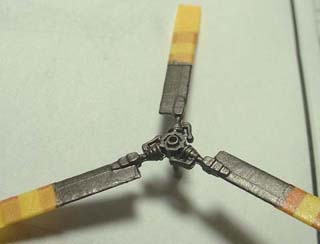

6.テイルローターの塗装

①、②

、③

①、②

、③  ④

④

テイルローターの黒・赤・白の塗り分け作業について、手順をご紹介します。

先端から赤-白-赤-黒の配色です。発色を考えて、明度の高いものから低いものへと進めました。

①まずブレードをC62 つや消しホワイトで塗る

②次に赤を塗るが、白を残したい部分をテープでマスクする(先端から1つ目の黄色いテープ)

③赤と黒の境目の黒部分の方を同じようにマスクする(先端から2つ目の黄色いテープ)

④ブレード3枚ともマスキングが終わった状態

⑤

⑤

⑤2本のテープの間をC68 モンザレッドで塗る

⑥先端部分をすべてマスクして、C28 黒鉄色で塗る

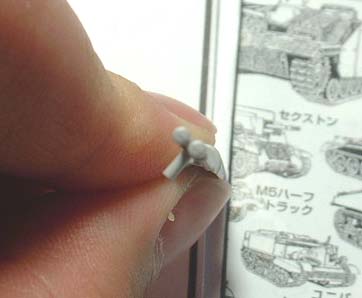

7.銃口の開口

(加工前)

胴体右側に取り付ける30mm機関砲ですが、金型の抜き方向の都合で銃口が開口されていません。

写っている指とのサイズ比較で小ささが判るでしょうか? この先端を加工します。

(加工後)

ピンバイス(手回し式ドリル)で銃口を開けます。ドリルの刃がずれないよう、中心点にデザインナイフで

当たりをつけてから、ドリルを回します。 余り深くえぐっていませんが、精密感に格段の違いが出ます。

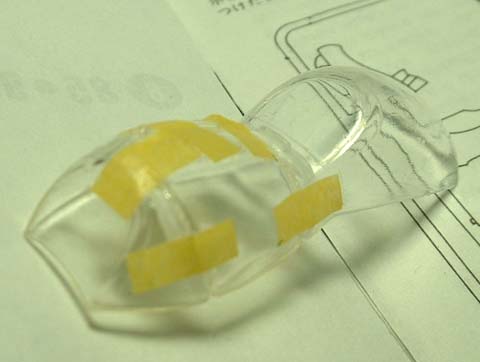

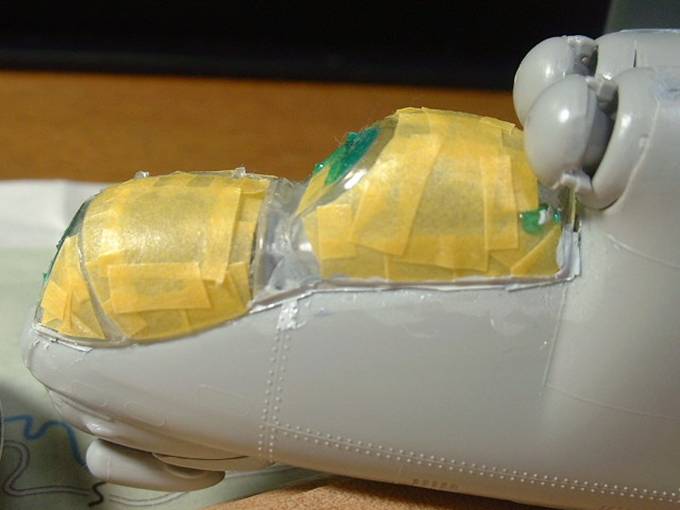

8.コックピット風防の工作

風防のクリアー材は、通常の溶剤系接着剤がはみ出て付くと白く曇ってしまうことがあるので、接着するときは

プラを侵さず、固化すると透明になる木工用ボンド(水性、酢酸系のもの)などをオススメします。

ハインドの風防は3パーツ構成ですが、まず2パーツ接着した段階が上写真です。

接着剤が固まるまで、テープで仮止めしています。

続いて、窓枠に沿って透明のままにしておきたいガラス部分の上にマスキングテープのコマ切れを

貼り込んで処理します(黄色部分)。今回は正面にアールの付いた箇所があるので、全面テープ貼りを

あきらめて、マスキングゾルを使いました(緑色部分)。 爪楊枝に少量とって、伸ばす感じでアールに

合わせてゾルを塗りつけていきます。

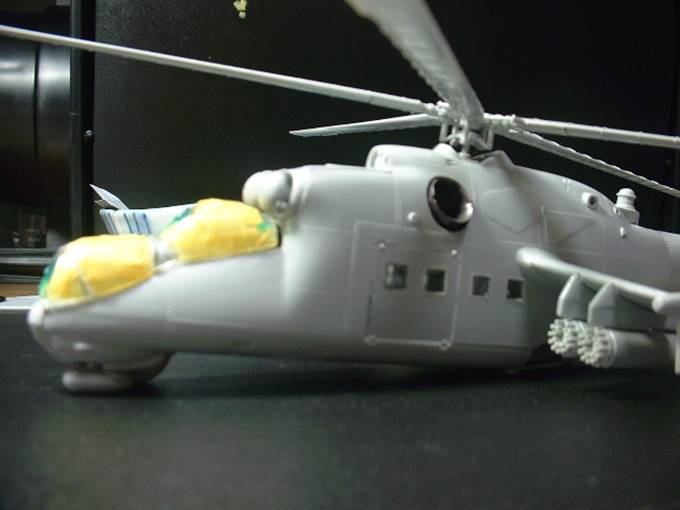

9.全体の組み立て

メインローターを仕込むと「ヘリ」って感じがしてきます(笑)

隙間埋めが終了して、塗装直前。

胴体尾部に放電アンテナとおぼしき棒が3本付いていたんですが、パーティングラインを消す作業中に誤って

折損してしまいました。 「作っていて壊れるトコロは、完成してからも壊れるトコロ」ということで、0.2ミリ径の

真鍮線に置き換えました。プラ用接着剤では金属を固定できないため、木工用ボンドで留めています。

10.塗装

タイヤを塗装しているところです。色はスケールエフェクトを考慮して純黒より明度の高いC116 ブラックグレーとしました。

まんべんなく塗料を吹きつけるため、爪楊枝の先端をタイヤの軸に合う径で切り落として、差し込んであります。

窓ガラスと排気口の部分をマスキングし終えたら、いよいよ機体の塗装を行います。

機体下面色は、C117 RLM76 ライトブルー とC35 三菱系明灰白色 を混色して作ったオリジナル色です。

下塗りも兼ねて、この色で機体全面を塗装しました。

続いて、下面色を残したい部分のマスキングに入ります。

箱画の塗装見本に従い、テープで胴体と翼の下面を覆います。ココで貼り残しがあると悲劇が起きるので、慎重に作業・・・

チェックしていくと水平尾翼の下とか兵装とか、大事なところの貼り残しが発覚しましたが、上面色を吹く前なら無問題。

上面は、説明書に載っている「ソビエト空軍 レッドヒル・エアショー 1991」という塗装例にならって、旧ソ連仕様の迷彩を

施すことにしました。色指定は下地色がミリタリーブラウン、雲形迷彩がダークグリーンですが、くどすぎると感じたので

下地色をC119 RLM79サンドイエロー とC35 三菱系明灰白色を混色して吹いてみました。

→ だいぶ赤みが強い・・・イメージと違うし、その上から緑色を試し吹きしたら全然引き立たない、というわけでやり直し。

今度はC113 RLM04イエロー とC119 RLM79サンドイエローを混ぜたところにC62 つや消しホワイトを足しながら、

明度を上げた色を吹いてみました。イメージに近い色合いになったので、これでOKとしました。

箱画の三面図を参考に、上面の2色目(緑色の雲形迷彩)を吹きます。

C129 中島系濃緑色 とC135 ロシアングリーン、あと隠し味少々を足した色で、フリーハンドでウネウネと迷彩。

見本とズレはありますが、ガチガチの考証重視ではないので、気楽に・・・。

塗装幅の広いところは、先に輪郭線を引いてから内側を塗りつぶすと、思い通りの形にしやすいと思います。

主脚。

少しだるいモールドですが、ブレーキパイプが抜けていたりして、中々あなどれません。

11.仕上げ

デカールは少しフィルムが硬めだったので、マークソフター(デカールの柔軟剤)を塗布しながら、機体外装などの凹凸に

なじませました。貼り終えてから、作業を後回しにしていた壊れやすい部品を接着します。

機首のアンテナ、捜索レーダーは見栄えが良くなるよう、まっすぐ前方に伸ばしたいので、

接着後に胴体を鉛直方向に立ててビーカーに挿し、地球重力の力を借りて固定しました。

機関砲などの兵装を取り付け、塗り分けた状態。

半ツヤクリアーをコーティングして完成です!

完成写真集

御意見、感想など掲示板に書き込んでいただければ幸いです。